El 'Jefe' Bruce Springsteen en el Calderón (1988): fuego y rock and roll

El periodista Javier Menéndez recuerda la noche en la que Bruce Springsteen agitó el Vicente Calderón

"60.000 locos nos cocíamos sin remedio a casi 40 grados mientras esperábamos la refrescante aparición del Jefe"

Calor. Muchísimo calor. La tarde/noche del 2 de agosto de 1988 el estadio Vicente Calderón se convirtió en un inmenso caldero. En su interior, 60.000 locos nos cocíamos sin remedio a casi 40 ºC mientras esperábamos la refrescante aparición del 'Jefe'. Aunque no las veíamos, las llamas estaban ahí, entre nosotros, percutiéndonos la piel y los pulmones. Respirábamos fuego. La mayoría de los hombres habíamos renunciado a la abrasadora camiseta, que colgaba de la trabilla del pantalón como un trapo inservible. Las mujeres tuvieron que conformarse con mojársela. Pero lo que ni las unas ni los otros sabíamos era que la temperatura iba a seguir subiendo, puesto que en eso consiste exactamente el trabajo de una estrella de rock: en incendiar a su público hasta derretirlo.

Un festival frenético de puro rock

MÁS

Y esa noche no fue la excepción a la regla. La estrella de rock que nos visitó no tuvo piedad. Desde el momento en el que Bruce y la E Street Band pisaron el escenario, y hasta el instante en el que lo abandonaron, más de tres intensísimas horas después, aquello fue un frenético festival de puro rock and roll. Y no estoy muy seguro de que hubiese un solo segundo de anticlímax, ya que al cerrar los ojos y rememorarlo lo que visualizo es que incluso las baladas tronaron.

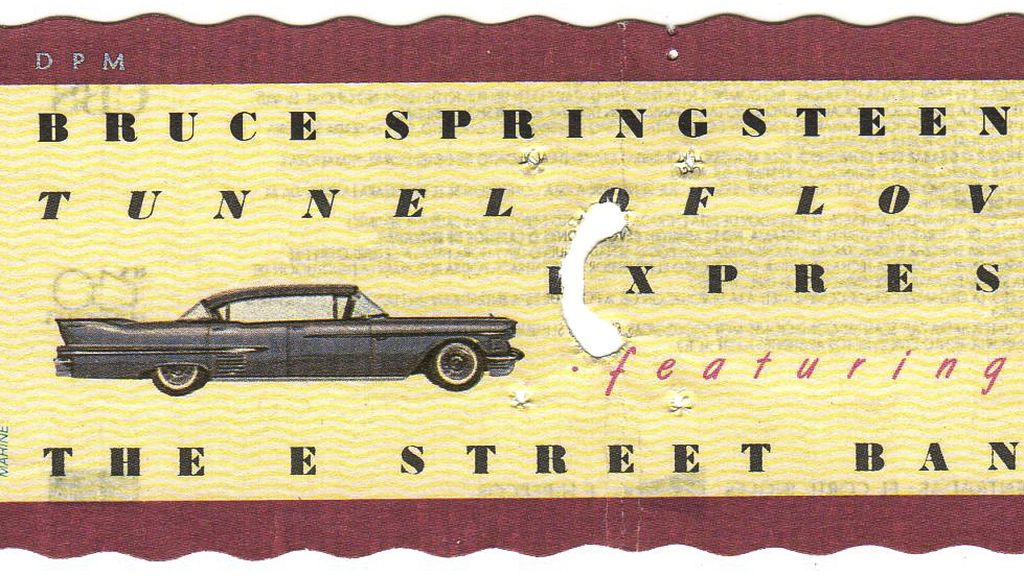

Cuando la 'Tunnel of Love Express Tour' aterrizó en Madrid, Springsteen ya tenía todo el pescado vendido. Quiero decir que esa noche era la penúltima parada de una gira que arrancó en Estados Unidos, continuó a toda máquina por Europa y a punto estaba de cruzar la meta tras casi 70 conciertazos.

Una gira inolvidable

En ese recorrido hubo varios hechos reseñables. La 'rockstar' con trazas de leñador tocó cinco noches consecutivas en el Madison Square Garden de Nueva York (100.000 espectadores) y otras tantas en el Sports Arena de Los Ángeles (80.000), además de ofrecer una actuación histórica, de carácter benéfico, en la Alemania Oriental ante 160.000 alemanes ávidos de libertad, la cual tuvo lugar tan sólo 15 meses y medio antes de la feliz caída del Muro de la Vergüenza (según distintos analistas, aquel concierto y las palabras que Springsteen leyó en alemán – "No estoy aquí a favor o en contra de ningún gobierno. He venido a tocar rock and roll para vosotros, berlineses del Este, con la esperanza de que algún día se derriben todas las barreras"– influyeron en los actos que desembocaron en el fin de aquel símbolo de la Guerra Fría y la división entre paisanos).

El 'Jefe', en fin, había cumplido de sobra. Y esa noche, en aquel Madrid en llamas, pudo haberse limitado a realizar una faena de aliño. Tocar un par de horas y, hala, pitando hacia el último compromiso (en Barcelona, dos días más tarde). Pero entonces no estaríamos hablando de The Boss.

Chaleco negro, puro 'Boss'

Bruce salió a nuestro encuentro con un chaleco negro y los fibrosos brazos desnudos, y abrió la noche (aún era de día) con 'Tunnel of love', la canción que daba título al disco que propició esa gira. Aquel era un trabajo mucho más intimista y calmo que su antecesor, el millonario en ventas 'Born in the U.S.A.', pero el estadounidense se ocupó de que la caña no faltase ni un segundo. Para ello, atacó enseguida una de las muchas versiones que nos tenía reservadas, el 'Boom boom' de John Lee Hooker. Rock con mayúsculas que puso en pie los corazones y continuó avivando los termómetros.

Otros títulos de su flamante disco, como la emocionante 'Brilliant disguise', se intercalaron con piezas clásicas de trabajos anteriores –'The river', 'Cover me', 'Born in the U.S.A.', 'I'm on fire', 'Dancing in the dark'–, y continuaron las espléndidas versiones: 'Chimes of freedom' (Dylan) y 'Who do you love' (Bo Diddley). Todas esas canciones fueron como truenos en la noche, aunque por desgracia la lluvia nunca llegó. Y a pesar de ello disfrutamos como si cada uno de nosotros llevara incorporado un pequeño aparato de aire acondicionado.

Una clase magistral de rock

Porque el Elvis de Nueva Jersey y sus muchachos tocaban como si la gira acabara de arrancar, como si sólo contara el presente, aquel momento, e impartieron una clase magistral de lo que significa ser 'currelas' del rock. Esa noche, viéndolos, disfrutándolos, entendí lo que era picar piedra sobre un escenario. Puesto que aquel gringo loco y sus siete compinches nos sometieron a un entrenamiento propio de sus paisanos los boinas verdes. El 'Jefe' estaba a punto de cumplir los 40, pero desplegaba la furia y la pasión de un veinteañero. Como si en vez de ser un músico profesional, uno de los más famosos y aclamados del mundo, fuese un 'amateur' que tocaba por puro amor al arte.

Energía juvenil

Esa es una de las razones por las que amamos a Springsteen. No se trata sólo de sus canciones, robustas como torres, sino del modo en que nos las sirve. Con una energía decididamente juvenil. Pese a su condición de vaca sagrada del rock, el 'Jefe' no ha ido jamás de ninguna otra cosa que de músico y carece, por lo tanto, de las maneras de 'prima donna' de sir Mick Jagger o del Bono posterior a 'The Joshua Tree'. Es una estrella sin los atributos más antipáticos de estas. Un tipo rudo y honesto que hace su trabajo como si se dirigiera a una de esas fábricas que pueblan sus discos, armado de pico y pala y con el propósito de extraer el mejor material posible. Esa integridad y esa vocación conforman su glamur, y eso es lo que más nos gusta de él.

Y cuánto nos gustó esa noche el tonteo escénico que se trajo con la pelirroja Patti Scialfa, guitarra acústica y voz, a la que en el transcurso de aquella gira se había unido sentimentalmente, y ya hasta hoy (es la madre de sus tres hijos). Al comienzo de ese tour, Bruce estaba casado con la modelo y actriz Julianne Phillips, quien acudió, de hecho, a algunos de los conciertos. Pero el amor brotó en el escenario con la potencia de sus mejores canciones y él se negó a embridarlo.

La E Street, a la altura

Y cómo nos gustó también esa mole de nombre Clarence Clemons, quien, vestido con un traje rosa que contrastaba con su oscura tez y con el negro riguroso del resto de los músicos, soplaba el saxofón con pulmones de atleta. En cuanto a los demás miembros de la E Street Band (Roy Bittan, piano; Garry Tallent, bajo; Danny Federici, órgano; Max Weinberg, batería; Nils Lofgren, guitarra), fueron tan fiables con sus instrumentos como un motor alemán. Springsteen desconocía entonces que una vez terminada la gira sus caminos se separarían durante más de una década.

Los bises, generosísimos, trajeron más clásicos –'Born to run', 'Hungry heart', 'Glory days', 'Cadillac ranch'– y nuevas versiones cinco estrellas. Inmensa su lectura del 'Can't help falling in love' de su maestro Elvis. Y la canción que eligió para finiquitar aquella actuación gozosamente dilatada fue el 'Having a party' de Sam Cooke, inequívoca apología de la fiesta.

Tres horas para la historia

De pronto, tras ese vendaval de tres horas en medio de un calor subsahariano, la visión del escenario vacío nos estalló en la cara y nos hizo sentirnos un poco huérfanos. Bruce nos dejaba terriblemente solos después de emborracharnos con una lírica que hunde el bisturí en unos individuos enfermos de soledad. Hombres que remontan las autopistas interestatales con la única compañía de la radio del coche o del descomunal tráiler, mientras acumulan grasa en las manos y el corazón.

Ese territorio despiadado en el que su yo creador lleva sumergiéndose medio siglo no ha salido ni una sola vez de su imaginación, sino que lo han contemplado sus ojos durante años. Es un bodegón profundamente americano, por el que transitan seres para los que siempre es lunes. Almas condenadas a vivir bajo cielos encapotados, sin la menor posibilidad de que asome el sol. Y todo ello narrado como desde un ring. Porque Bruce canta como quien lanza puñetazos, con voz de tuneladora. Es un poeta, sí, pero sus versos son de granito. Sus canciones nos impelen a saltar o a abstraernos, pero en ambos casos suelen dejarnos noqueados.

Y así era como nos sentíamos los 60.000 chalados que abandonamos el Vicente Calderón aquella madrugada de principios de agosto de 1988, igual que si acabaran de darnos una severa tunda.

Calor inclemente

Con las canciones retumbando aún en cada una de las miles de cabezas, un río humano avanzaba en paralelo al Manzanares como un reguero de pólvora a punto de prender. Porque era la una de la mañana y, joder, el calor se resistía a retirarse y seguía apretando, inclemente.

Ya en las entrañas del metro, en donde los vagones eran como parrillas en movimiento, la abundancia de torsos desnudos y camisetas mojadas compuso un mural pocas veces visto. Pero lo más extraño de todo era que a pesar de que Bruce Springsteen nos había dejado K.O., la expresión general era de felicidad. Avanzábamos bajo tierra, en el infame 'tubo', como si lo hiciéramos a través de un túnel del amor.

Ese es, supongo, uno de los efectos de inocularse buena música, que produce los más bellos espejismos.